A celle qui tourbillonne sans cesse,

Se mord la queue, tombe au fond de son propre gouffre stomacale,

Et rebondit dans l’air avarié de ses tripes,

S’envole à nouveau dans les tunnels de ses propres boyaux.

Puis de là, dans ce quartier chaud, elle tombe, la Vie, elle tombe face à elle-même :

méprise sur l’identité, sur l’individu observé….

Mais elle recommence, elle essaie.

A la lueur de sa bouche qui enfin s’entrouvre, elle sort d’elle-même,

s’extrait de sa chair comme de sa peau et va gouter au froid cendré

qui coule sur les arbres morts.

La Planète entière l’attend, et c’est aussi vain qu’elle n’est rien.

Mais elle, la Planète, la regarde d’en haut, du haut de son néant cramé.

Et tandis que la Vie ne cesse de muer,

tel un serpent infini, Kundalini - la Planète exhibe sa brillante et stérile allure.

On ne peut plus caresser la Planète, sans s’entailler, ses collines sont devenues des crêtes,

des arrêtes. Ce n’est plus de l’argile, tout est silice, silicié, silencieux.

Parce que la Vie d’elle-même en elle-même s’est recluse, comme elle avait éclos,

d’elle-même par elle-même, dans un cafouillage d’orifices,

la Vie avait su naître d’elle-même par elle-même.

Se retirer la vie d’elle-même fut plus lent encore peut-être… quoi que…

ce sont de longs récits que ceux qui concernent la Vie….

Et plus longs encore les récits qui concernent la nuit de la Vie.

Camp magique, sous la pluie fine d'un mois d'avril bientôt fini.

Comme une amitié qui se construit en quelques semaines, non en quelques secondes et qui se déroule dans la confiance comme dans l'urgence.

J'ai été bénévole chiotte.

J'ai été petite joueuse avec ma caméra, j'avais peur que ça parte en couille, que ce soit trop le sbeul, type St So.

J'ai pas de casque, quand il pleut des lacrymos je mets mon masque époque covid.. je suis pas de celleux qui ont un corps d'anguille souple et tendu en réflexes précis et dirigés.

Moi je saute mal au dessus des fossés, je me cogne dans les panneaux quand je filme à côté...

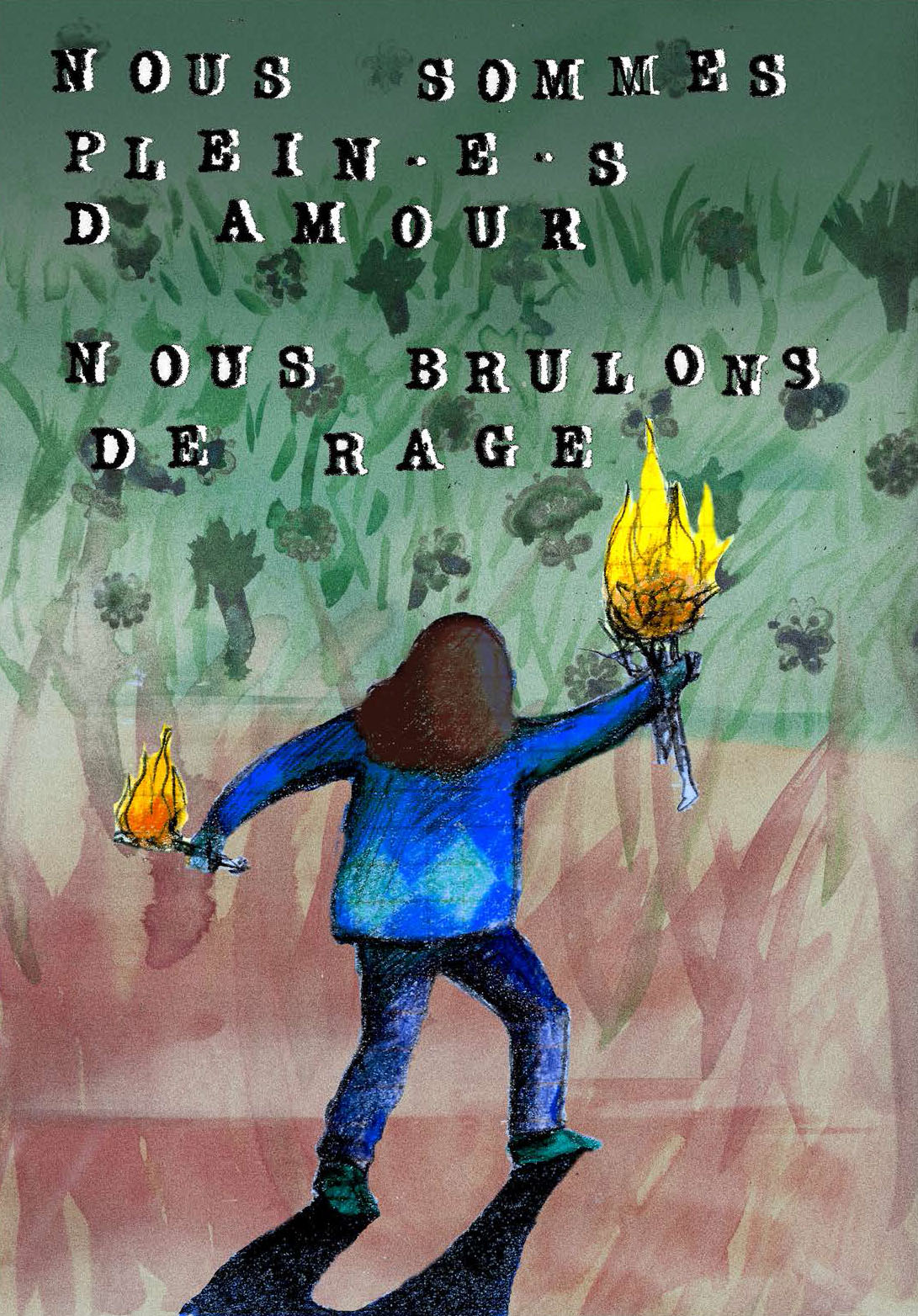

Trop facile, dans nos douleurs, dans la foule, et nos luttes communes, dans la clameur, d'aimer, d'aimer fort. On était là, qu'on soit 1000 ou 8000 ,

on était là comme un symbole, comme une danse infiniment et différemment incarnée. Nous sommes l'extrait sensible de la cohésion, de l'amour, de la connivence.

Sentez bien la taille de nos cœurs quand nous sommes ensemble, sentez vous comme nous sommes grands et indestructibles ?

Quand bien même, parmi nous, certain.e.s sont peureu.x.ses, fragiles, étranges, nous redimensionnons les contours de l'amitié et du partage.

Comprenez-vous l'humilité de nos idées ? Nous avons beau être beaucoup, nos désirs sont petits : à hauteur d'âme.

Nous ne voulons pas de la paix policière, ou de la tranquillité bourgeoise, nous ne voulons pas de sécurité armée, ni de bombes à anxiété programmée.

Nous voulons des terres creusées et sillonnées de lombrics et de taupes étoilées, nous voulons des chants de révoltes lancés hauts vers les cieux, des arbres devants les yeux, des graines dans les cheveux.

Du temps pour voir pousser ce qui pousse et voir se flétrir ce qui doit vieillir.

Nous voulons des rivières heureuses, tumultueuses, palpitantes.

Nous voulons des gosses différents, incatégorisables et à qui on foutra la paix.

Nous voulons nous mêler, parader ensemble sous la pluie fine des fins de mois d'avril, autant que nous en mêler de ce que vous considérez être vos oignons, oignons qui d'ailleurs pourraient être comestibles si vous ne les trituriez pas de la sorte. Nous voulons nous en mêler lorsqu'il s'agit de gestions des terres, des eaux, des êtres et de l'air.

Nous allons tellement nous en mêler qu'enfin ça va finir par nous ressembler.

En fait, sachez qu'on ira pas plus vite, Nous sommes déjà en excès de tout : de vitesse, d'égo, de bassesse. Face aux vastes et rapides stupidités que vous enchâssez dans la croute terrestre, nous choisissons la modestie des gestes et leur sens profond.

Ici ou ailleurs, j'apprends et pratique ce nouvel état d'être : Ensemble.

Multiple mais intègre et compréhensif, comprenant qui de nous est prêt.e à s'insurger, à désobeïr, à résister contre la grande fourberie-crapulerie capitaliste.

Il y a un monde auquel nous croyons tenir et un autre que nous oublions. Par peur de voir s'éffondrer le premier, nous délaissons le second qui alors s'éteint, sombre, et va mourrir.

C'est dommage, ce monde là, c'est celui du tout petit, du modeste, de l'étrange. C'est aussi celui de l'immense, du répétitif, du grouillant, du généreux et du terrible, de la tranformation et du renouvellement.

Rien à voir avec le monde qu'on nous vend et qu'on nous impose, qui lui est jonché de drôles de trucs pailletés : genre crop top bleue cerise de She-in, voitures éléctriques dorées-argentées métalisées, compteurs linky vert fluo, etc...

Mais, qu'est ce qu'on fera de nos demains matin ? Ils seront misérables si le lent, le mordant, le doux, le humble se sont fait dissoudre sous le clinquant de notre progrès mal assumé et carrément radioactif.

Je me suis mise à chercher des insectes volants, moustiques, mouches, moucherons...

J'ai, pelotonnée dans un foulard, une petite hirondelle à sauver. Il faut la nourrir.

Les hirondelles ne mangent pas de tout. Elles sont insectivores. Et il n'y a pas d'insectes. Il n'y a plus d'insectes. Y'a du bœuf, du steack haché cru, ça peut faire l'affaire, on m'a dit.

Nous sommes dans la frange cataclysmique... il y a plus de bœufs que de mouches, plus de poulets que de moucherons. C'est ok... pourquoi pas...

Allez, on continue encore un peu, tant que le vent est brise, on peut se prendre quelques insectes dans les yeux et se dire que tout va bien.

On a donné un nom à l'hirondelle, on l'a nommé Jalla, parce que ça veut dire lumière éclatante et que ça lui allait bien.

Jalla appelle, elle a la dalle. Elle ne pose pas de question, juste elle ouvre le bec. Elle trille, je la nourris. Jalla ne savait pas qu'elle mangerait un jour du bœuf. Je lui parle de son destin d'hirondelle née en 2023, destin de galère, destin merdique sur lequel jamais aucune hirondelle ne va se lamenter. Les lamentations c'est notre savoir faire humain, on y tient beaucoup. Se lamenter connement, et stagner dans une profonde immobilité qui ne sert à rien.

Mais on nous attend au tournant. Demain, d'ailleurs...

Mais ce matin, Jalla est morte, après avoir mangé une dernière mouche. Et je me sens lourde de la tristesse de ne plus porter ses 10 grammes palpitants. Jalla ne survolera pas les continents, elle ne fendra pas de son vol la lumière et les airs.

C'est cela, me dit-on, la vie, la mort, c'est naturel... non, ce n'est pas naturel... Ce n'est pas naturel que les non-humains meurent et disparaissent en masse. Ce n'est pas naturel de chercher des heures durant des fourmis sur une place de marché, ce n'est pas naturel de devoir planter des clous dans les arbres qu'on veut sauver de l'abbatage, ce n'est pas naturel.

Je pleure la mort de Jalla, parce que la vie de Jalla manque à la vie. Parce que Jalla est minuscule, discrète et douce, et que même morte, elle reste belle, belle à l'image de ce monde qu'on tue. Elle était ce monde qui meurt, au travers de toutes ces vies qui s'éteignent.

Ce qui doit être n'a plus la place d'exister. À la place des migrations d'hirondelles, des funèstes fumées qui voyagent, légères et voluptueuses. À la place des insectes, le pouvoir des chimies alambiquées en épendages. Et à la place de voir le bon sens ré-apparaitre et restructurer cette affaire qui commence à vraiment mal tourner, voir plutôt une bien drôle de chose se dessiner : la privation du prendre soin, la criminalisation de nos actions écologiques, la réglementation de nos intuitions.

Bref, vouloir bien agir commence à ressembler de plus en plus à désobéïr. C'est beau la désobéissance : c'est ce moment émancipateur lors duquel on rencontre sa liberté.

Et la liberté, c'est grisant.

C'est ce qu'aurait du ressentir Jalla lors de ces vols, si elle avait pu voler. Elle aurait pu voler dans le monde et en ressentir toute son étrangeté. Elle aurait traversé des zones de toutes sortes, se serait immergée dans de multiples atmosphères. Mais Jalla est morte ce matin.

À la place de la liberté de prendre soin, on a la liberté de consommer.

Et c'est vachement plus facile de faire venir à coup de porte contenaires, un crop top She In fabriqué en Chine par des esclaves modernes immergé.e.s dans les substances colorées de nos teintures chimiques, que d'empecher l'abbatage des arbres qui poussent devant chez moi.

Que faire pour les lendemains du monde ? Se lamenter un peu plus encore ?

Entamer une nouvelle crise d'éco-anxiétée ?

Bon, on peut aussi dans une action aussi fébrile que rugissante, aussi sauvage que ravissante, s'ériger face à l'horreur qui se déploie en mailles serrées tout autour de nous. Peut-être que ça ne va pas changer grand chose, mais peut-être que ça va être diaboliquement retentissant... Sait-on jamais ?

Désobeir, nous sentir responsable de nos actes, devenir libre. Et surtout repenser nos relations aux autres, à tout.e.s les autres en mettant à la place de l'autorité la légitimité ; en remplaçant l'idée vague de grand déréglement par l'expérience pure de nourrir l'hirondelle Jalla avec des insectes qu'on ne rencontre pas.

Fabriquer notre monde.

Voilà, c’est arrivé, le désert se pointe et s’installe un peu plus.

Au delà des montagnes, il y en a un de désert, un désert pas si rude, mais...

Aller le voir, c’est comme aller voir le futur... Peut-être pas le mien, mais le futur de ma fille...

Ma fille est une humaine, elle a besoin pour vivre d’un peu de chaleur - mais d’un peu seulement - de tendresse, d’eau, et de nourriture. Elle a aussi besoin de musique, de folies parfois,

de gaité, de foule et d’amour. Chez nous, c’est la campagne, et les rivières s’appellent des gaves. C’est de l’eau fraiche et généreuse qui glisse des montagnes et rejoint l’adour.

Ma fille aime aller au gave, on le voit de partout, et tout le temps. Mais parfois on ne le voit plus. Parfois il s’assèche, se vide, s’évapore, se fait chourrave sa fluidité-même et devient rugueux.

Ma fille ne dira pas qu’on lui pompe l’air, elle dira qu’on lui pompe l’eau.

Et y’aura plus d’eau.

J’aime pas regarder ou lire les propositions progressistes des géo-ingénieurs. Il y a quelque chose de mortifère dans ces tentatives de perpétuer le shéma disloqué actuel en le perfusant de technologies plus ou moins nouvelles.

C’est une espèce de gros mensonge parsemé de la bonne conscience d’agir.

En fait, ce qu’il y a de terrible dans la machine-capitalisme, c’est le mécanisme même qui nous brouille sans cesse. C’est dur de la faire gripper (peut-être quelques grains de sable le pourraient...), c’est impossible pour nous de la stopper, et je crois même qu’on ne peut pas la détruire. Pourtant, comme ce qu’on nous vend, je suis sûre qu’elle est sujète à l’obsolescence programmée, ou plutôt à l’auto-destruction. Disons qu’elle pourrait très bien s’arrêter d’elle-même si nous commençons à nous mouvoir en dehors de sa logique structurelle.

Aller dans les friches, dans le désert, dans les caillasses. Repérer celleux qui y vivent et capter les flux qui y courent. S’y fondre.

Se laisser observer par le lieu et baisser la garde... un peu... Puisque ça va brûler, connaître et comprendre la brûlure, et toucher la poussière des sols jaunis.

Avec ce que tu trouveras, mon enfant, ma fille, Lupita, dessine sur la terre d’argile la carte de nos existences sensibles, celle qui se mêle au mode d’emploi de la machine-capitalisme.

Facile, mais la carte n’indique pas de sortie, y’a pas de sortie, il y a des degrés, des limbes et des lignes.

Cette carte c’est celle du désert : un agencement particulier à un moment particulier, du vent et des grains de sable. Cette carte c’est celle que nous dessinons dans nos têtes, le soir au coucher, quand on imagine un monde et un futur viable et joli. C’est aussi celle que je trace de toi à moi quand on cherche le filet d’eau qui reste du gave.

C’est elle aussi qui apparaît en négatif, brillante sur les feuilles de maïs arrosées quotidiennement sous le soleil rouge des canicules.

Je voudrais seulement aller plus souvent rendre visite au désert, car si la machine-capitalisme continue de nous pomper l’eau, nous sommes assez de grains de sable pour la faire gripper,

oh pas en nous coinçant dans ses rouages, mais plutôt en étant la fluidité compacte immobile et pourtant dansante des groupes-osmoses. Et si je connais le désert, et s’il me connait aussi, nous apprendrons que l’aridité est un terrain qui peut parfois s’avérer fertile. Si nous apprenons du désert la lente construction, la résilience, et la ténacité d’un maillage sans limite fait

de grains de sable qui se modèle et dérive comme un égrégore de manif, comme un soulèvement sauvage qui prend la forme du vent, des vagues et des flammes, nous pourrons fabriquer notre grandiose liberté collective. Dans un mouvement homérique, spontané, vivifiant. La machine-capitalisme n’aime pas le désert, elle y voit flou, elle ne voit pas clair dans ce type là de multitude.

Elle ne conçoit pas ces danses.

La hyène écrit ...

2023 Automne, octobre ...

Pour ce qu'elle vaut cette saison, c'est la saison de mon anniversaire ; je la regarde s'égrainer grisement,

comme autant de journées à se piquer les doigts, comme autant de châtaignes à ramasser...

On a bien ramassé, aussi, c'est vrai.

Je reviens toute lourde de découragement.

Ouvrir des lieux, ouvrir sa gueule pour éviter d'ouvrir de nouvelles artères délétères au travers de la forêt.

Ils sont beaux ces arbres...

Nos voitures laissent des trainées de fumées que je vois entrer dans les poumons de ma fille qui m'attend, qui s'inquiète, quand je vais …

On est jamais là – daronnes militantes, on est jamais là totalement –

J'ai loupé le spectacle de danse de ma fille, pour dire non à une autoroute - déjà une fois en avril – mon âme vit dans le cœur de ma gosse,

mais pas mes neurones, la grande majorité est en tout cas en veille - toujours - branchés sur les canaux* qui m'apportent les nouvelles bonnes idées écocides

qui germent et naissent à tout bout de champs.

15h : Je rejoins M.

En préambule signifiant, elle a tapé un arbre en reculant.

Gros retard, recoller le phare. Avec le même scotch qui nous servira aussi à planquer les plaques.

Trouver des ami.e.s* pour nous garder les enfants.

Récupérer sous le ciel gris-noir plombé (enfin ça ressemble à l'automne) D. un bouquin à la main,

qui nous attend dans une zone (qui n'est clairement pas à défendre).

Il monte dans la voiture, juste gentil -c'est bien les gens gentils- même pas en colère de notre retard terrible.

Attraper VM.à mi-chemin, elle est sur-équipée, enjouée, sans filtre.

Compter ensemble les masques à gaz, les boites de houmous, vérifier la charge des frontales et des téléphones,

VM. en co-pilote, et encore se marrer d'éviter comme toujours les contrôles et arriver.

21h : Retrouver le chapiteau, ce mode de vie qui nous est familier, les bandes de couleurs, les lumières de guinguettes, le brouhaha ...

et bêtement, d'un coup, croire que ce ne sera pas vain,

parce que la foule est plus dense, plus sombre,

parce que l'énergie,

parce que les dégaines,

parce que le nombre,

parce que même la météo.

M. tombe sur Lé, retrouvailles – 9 ans quand même !

Puis s'embrouiller dans les langues quant il s'agit de chanter l'Estaca, que je ne connais qu'en catalan, et tenter de l'apprendre à D.. M.traduit en occitan, et notre langue bouge, et c'est bien.

Au fond de moi, ça dit : je ne vous connais pas, je suis heureuse de me trouver près de vous,

de dormir près de vous dans cet essaim de tentes gonflées de casques de BMX, de moto, de chantier, de snow. Je me joints à vous, et je crois que j'adore vous voir, nous voir ensemble. Quand je vois des baignoires remplies de carottes rappées, des queues de 1000 personnes pour le café le matin, tout me touche.

La lutte se mêle à tout, elle est notre quotidien, notre relation poignante au monde. Elle est notre humus et notre peau, elle existe partout et déborde beaucoup des actions dites militantes. Notre quotidien est politique, notre quotidien se modèle dans la lutte, c'est notre réalité, et cette réalité est nourrissante, terrible et frustrante.

Les enfants aux yeux ronds, les platanes et les pipistrelles en sont les symboles vivants.

13h : A un moment D., Lu – qui nous a rejoint au matin – et moi, portions une charpente, quelque chose de très lourd et de très grand. Nous la portions, nous la transportions, nous étions beaucoup à la déplacer… 4000 peut-être, dans ce cortège-ci .?.

Et puis nous l'avons posé quelque part, et j'ai compris que nous avions de l'espoir. Qu'une charpente c'est un morceau tangible d'espoir, c'est une construction prometteuse qui se ballade dans les champs à Saïx et qui pourrait devenir une maison, un foyer, un lieu tellement chaleureux qu'on voudrait l'habiter.

Et ça, c'est au-delà du confort, au-delà de la toiture qui n'existe pas encore, ou des murs qui vont arriver plus tard.

C'est donner corps à notre espoir, et c'est plutôt fort, ça nous construit des cellules d'amour, ça nous agrandit notre proprioception du collectif.

Puisque cela est joli, et puisqu'on en a envie, on défend déjà notre charpente, on la cajole, et on inventorie les parpaings, les planches, les arbres et les journaux présents à la Crémade. On trouve de quoi barricader les alentours, et puis on goûte dans la joie des vins d'avant l'expropriation. En fait, c'est sérieux, c'est sérieux mais c'est beau comme l'été, comme une fête, avec un goût bizarre qui traine... je ne sais pas... c'est le goût de…

Jusqu'à tard, très tard, on a monté des barricades, puis nous sommes retourné.e.s dans nos duvets au milieu de la nuit, au milieu de l'essaim de tentes calmes, c'était plutôt serein, c'était plutôt doux de s'endormir ainsi.

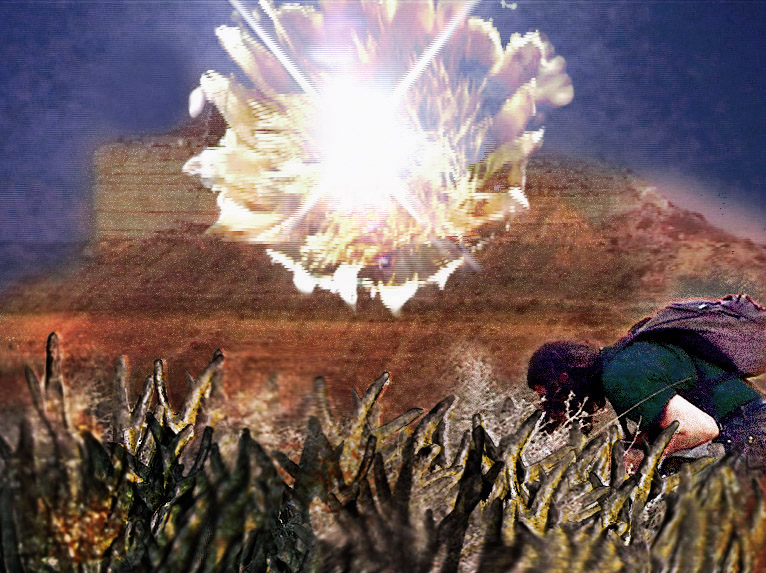

4h : La nuit s'est fendue au dessus de notre fatigue. Un truc froid, glauque, un rayon de cauchemar, un projecteur qui évalue ou notre endormissement ou notre réactivité à se bouger. Ça a percé de lumière mouvante la toile de ma tente.

Mettre son froc, rapide, se chausser, ça crie « ACAB » partout, il caille et c'est humide, pisser sous le phare glacé qui tombe de la nuit, lancer des doigts d'honneur au ciel, le barouf des hélices.

Rejoindre dans les faisceaux de nos frontales la troupe énervée, rapidement, arriver à la charpente, fausse alerte, retour tente, sans se dessaper, se tortiller dans le duvet, attendre, sombrer et repartir pour la même 2 heures après. Toujours glacé, le ciel plus tendre, l'hélico sans trêve, la surveillance. Des rêves cassés par les pales.

6h30 : On arrive. Sous un platane, Untel me propose de partir en reconnaissance, je suis, Lu, D. et Lé viennent aussi, y'a du café dans nos cups en plastique, ça nous répare de la nuit.

C'est de la gentillesse, ce café, cette marche sur toutes les lisières de la forêt, ces barricades-édifices qui dessinent les contrées de notre volonté, le soleil qui doucement apparaît.

On ne les voit pas, on ne voit pas les camions des FDO, on revient... on participe à la chaine humaine qui trimballe sur des kilomètres des troncs et des pierres, des rumeurs et des messages...

La cellule anti-zad... Darmanin...

La Crémade, elle bien trop belle pour se faire enrober sous la dégueulasserie de l'autoroute.

Puis d'un coup, ils sont là.

D'un coup, ils amènent la violence.

Et d'un coup, c'est midi, et y'a vachement moins de monde, et ça craint. On est moins de monde sous les lacrymos, on pleure parce que tout pique, les gaz, l'automne, les flics, et la nuit merdique.

La Crémade n'est plus à nous, je viens de péter ma caméra, ça me pète les ovaires, quelque chose commence à puer, c'est le feu qui commence à prendre. Et puis y'a celleux qu'ont peur de rien et qui arrivent à l'étouffer ! Celleux-là sentent bon le vivant qui s'agite.

On chante, on danse, c'est le culot du désespoir , devant les bouclier grinçants.

Dans leur face de robot, je cherche la pupille, le truc humain, j'y vois jamais rien, j'avais déjà essayé à Sainte-So, ils matraquaient quand même, c'était bizarre, j'avais rien vu.

On est resté – on a vomi intérieurement.

Parce que Thomas Brail, et tout plein d'écureuils avait tenté quelque chose en se broyant les tripes,

Parce qu'un chemin de terres collectives et tendres a été proposé*,

Parce que ni la science, ni la poésie ne sont plus entendues,

Parce que notre voix n'est pas enrouées mais qu'elle est toujours inaudible,

Parce que nous étions 10 000 et que ça ne semble pas suffire, que rien ne semble suffire.

Parce qu'on y chante notre rébellion, et que ça vaut toujours plus que de maugréer, même si ça ne fait pas onduler les décisions comme on le voudrait.

A mon retour, je vomis les châtaignes que nous ramassons ma fille et moi pour en faire de la crème.

Je vomis les coings que nous coupons, la gelée qui ne veut pas gélifier.

Je vomis la censure qui nous enveloppe, le futur dont on nous pare.

J'ai un écoeurement constant.

On cueille le cynorhodon, on débrief, mais ça ne passe pas.

C'est le stade mauvais.

Après, ce qui vient après, je ne sais pas....

Je ne sais pas encore ce que c'est.

CHARPENTE : RÉCIT SENSIBLE DE NOS CONSTRUCTIONS SUR LE TRACÉ DE L'A69

EN REVENANT DE SAIX - AVRIL 2023

JALLA, LUMIÈRE ÉCLATANTE

LE GRAIN DE SABLE DANS LA MACHINE CAPITALISTE

La Gazouille #2 Se nourrir, journal du village de l'eau, Melle, juillet 2024

https://www.reprisesdesavoirs.org/gazouille/